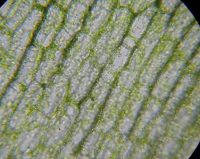

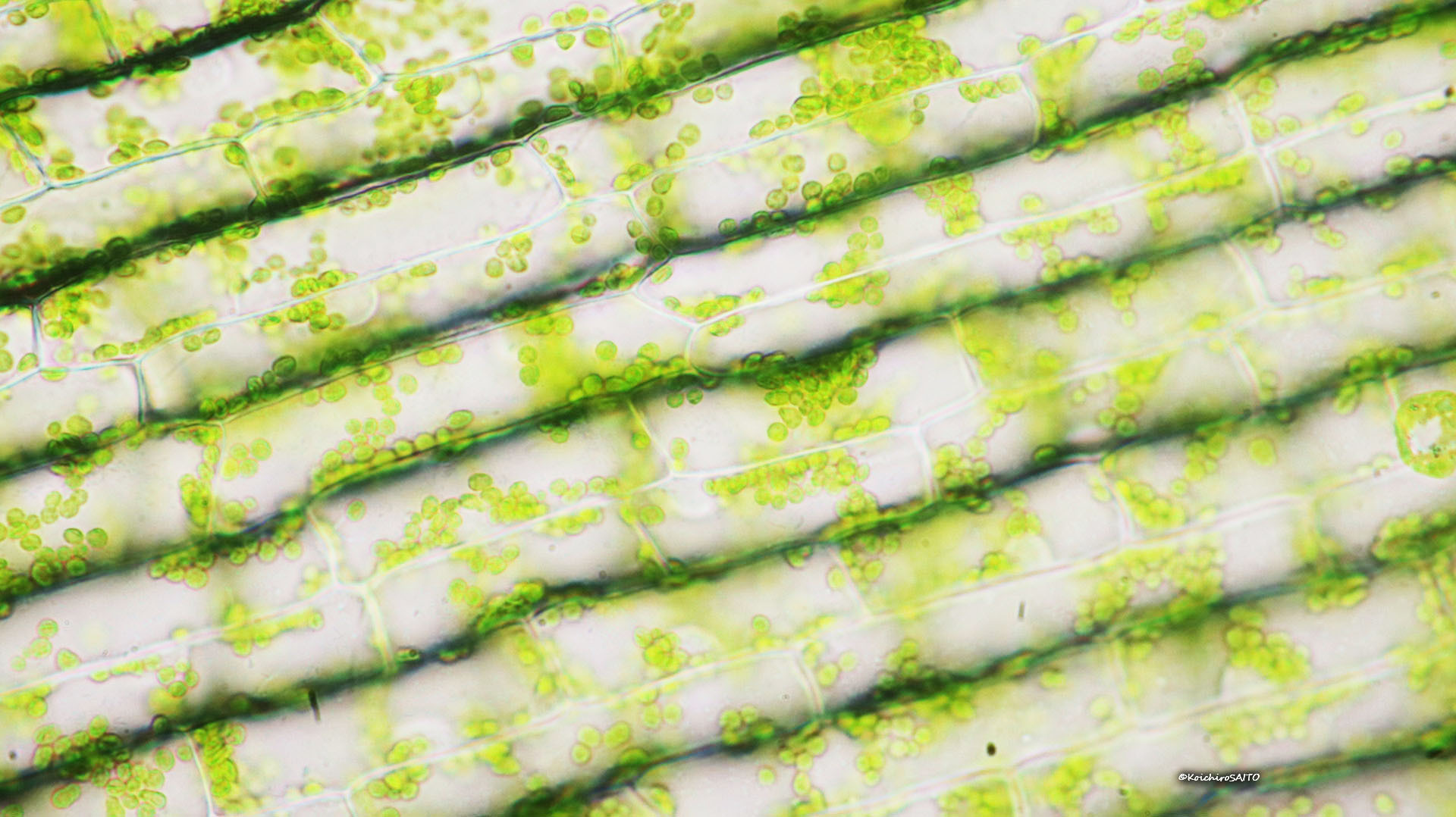

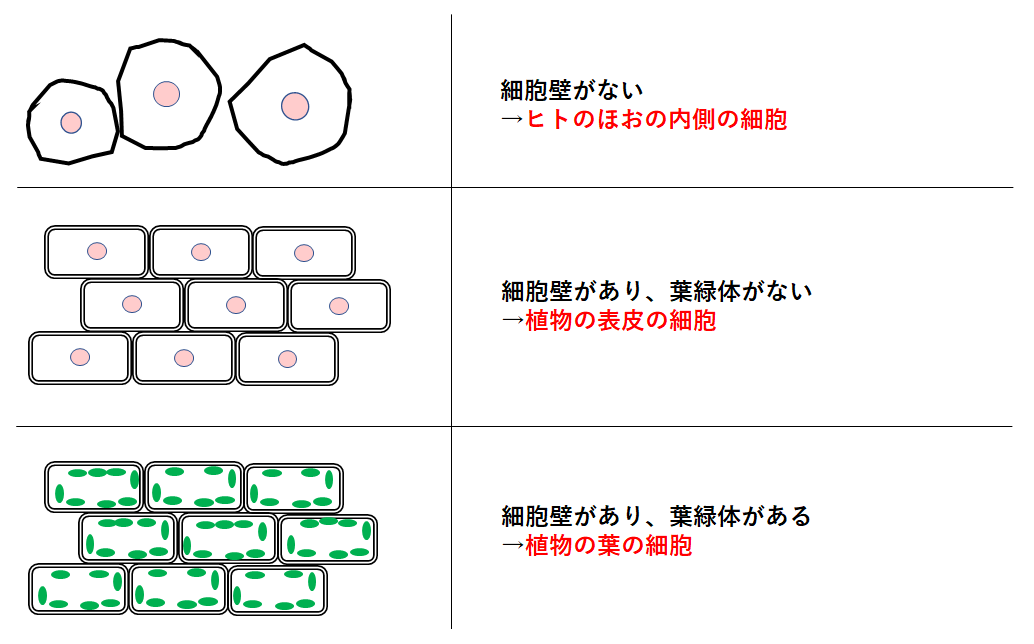

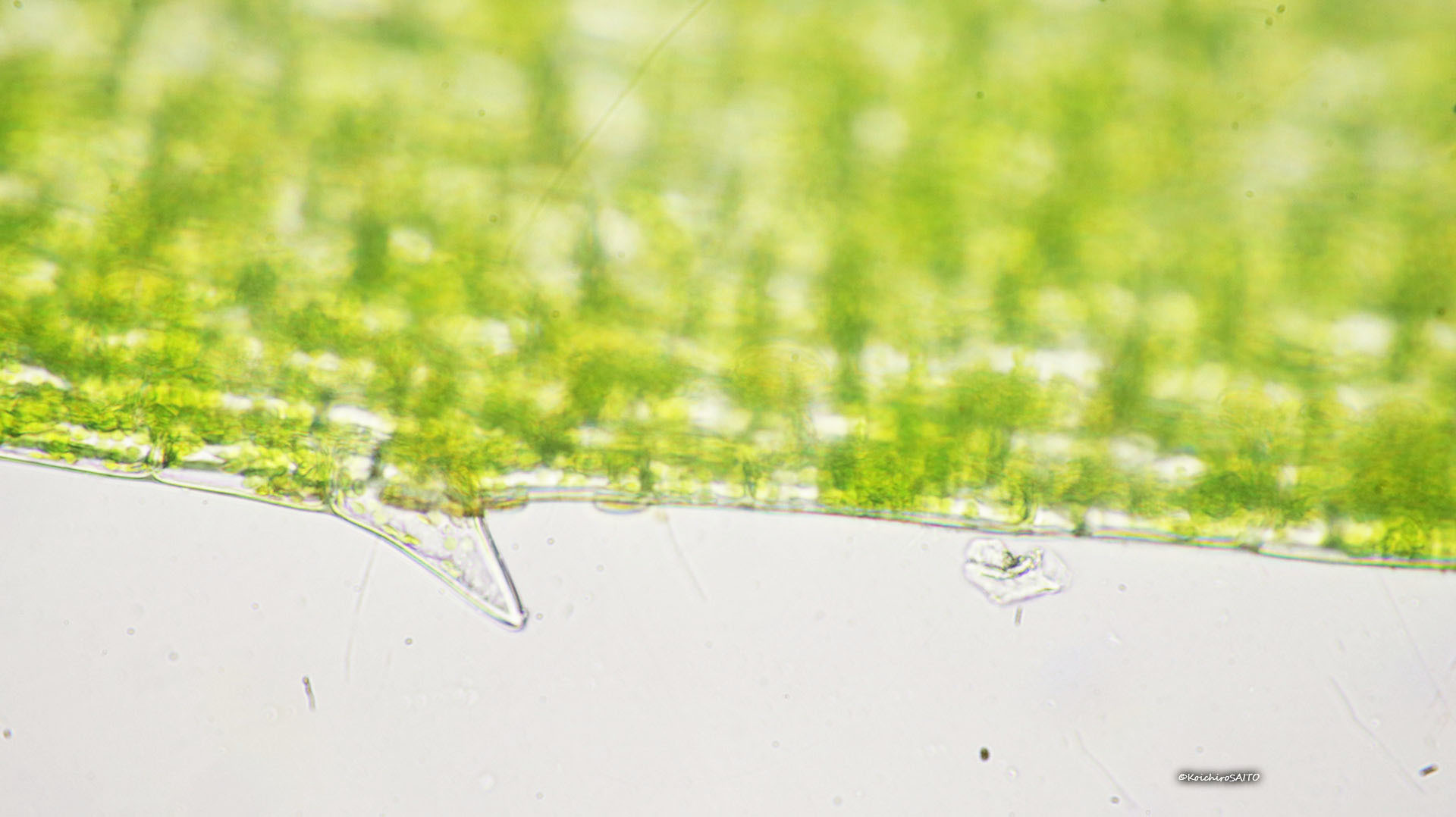

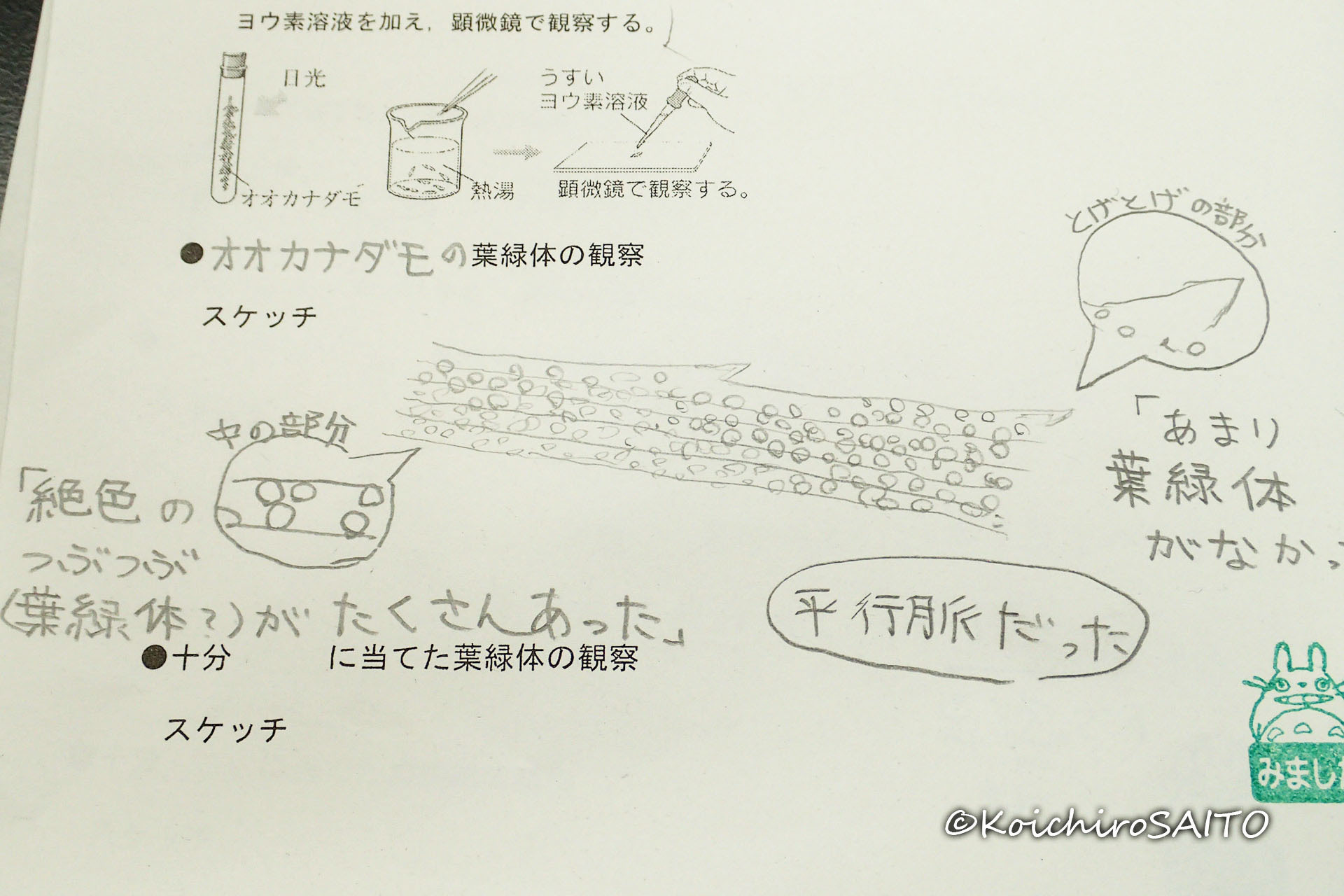

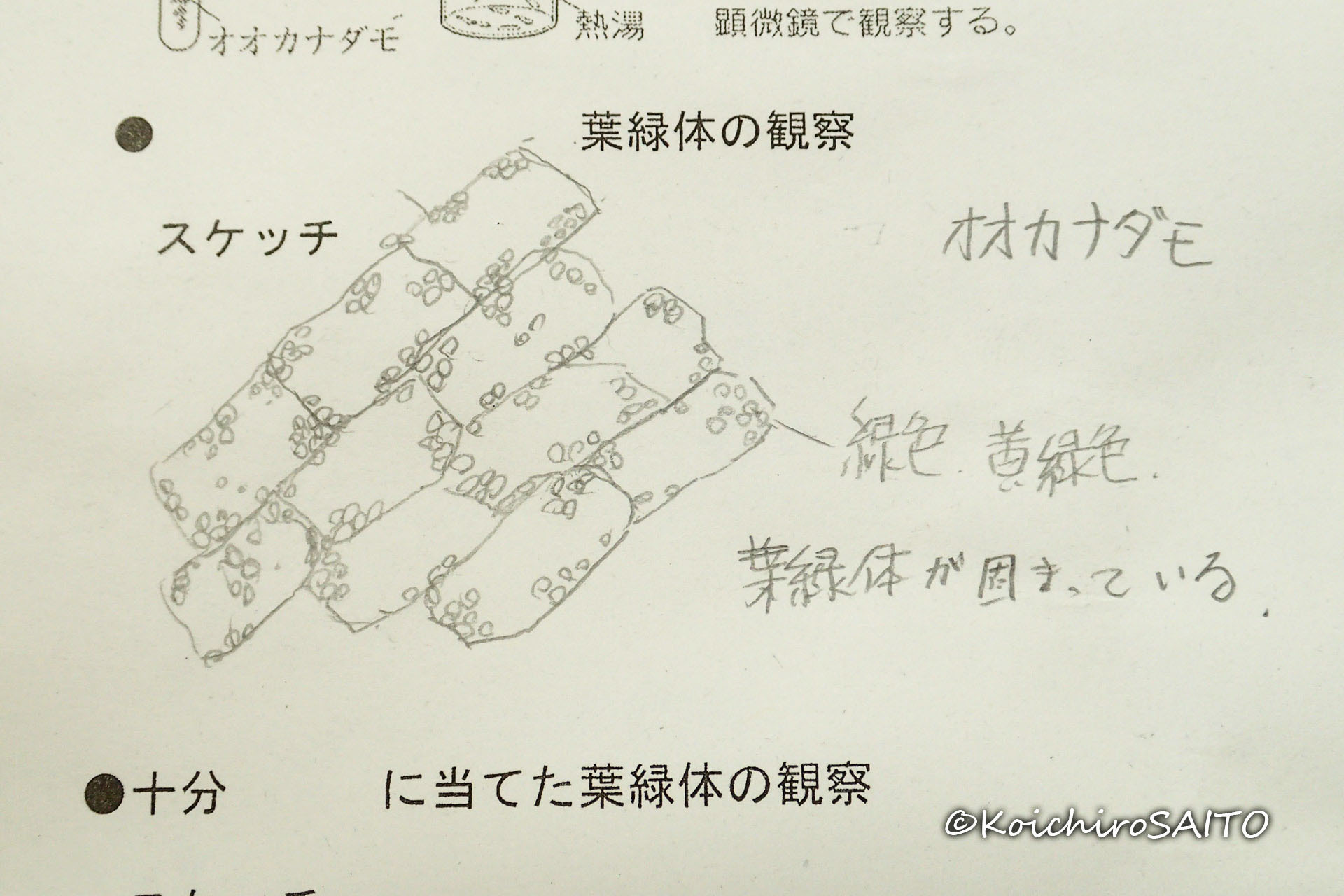

実験B オオカナダモの2カ所の細胞をスケッチする。 それぞれがどの部位の細胞なのか記載した上で 2つの細胞にどのような違いがあるのか記述する。 各部の名称および観察して気づいた事柄を余白 に記入する。名称の記入には引き出し線を使用す植物の細胞はみんな同じ? NHK for School オオカナダモの葉の細胞とムラサキツユクサのおしべの毛の細胞を比べて、細胞の種類による細胞のつくりの違いに興味・関心をもつ。 これは、オオカナダモという水草の葉です。 顕微鏡で見ると、細胞が1面に・ 実験11 オオカナダモの葉緑体(光合成) 1年(02年) ・ 観察9 葉緑体(オオカナダモ) 1年(1999年) 実践ビジュアル教科書『中学理科の生物学』

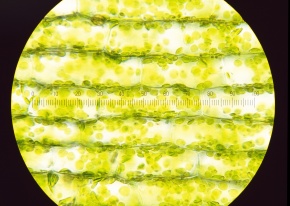

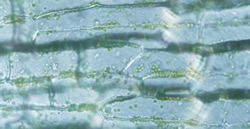

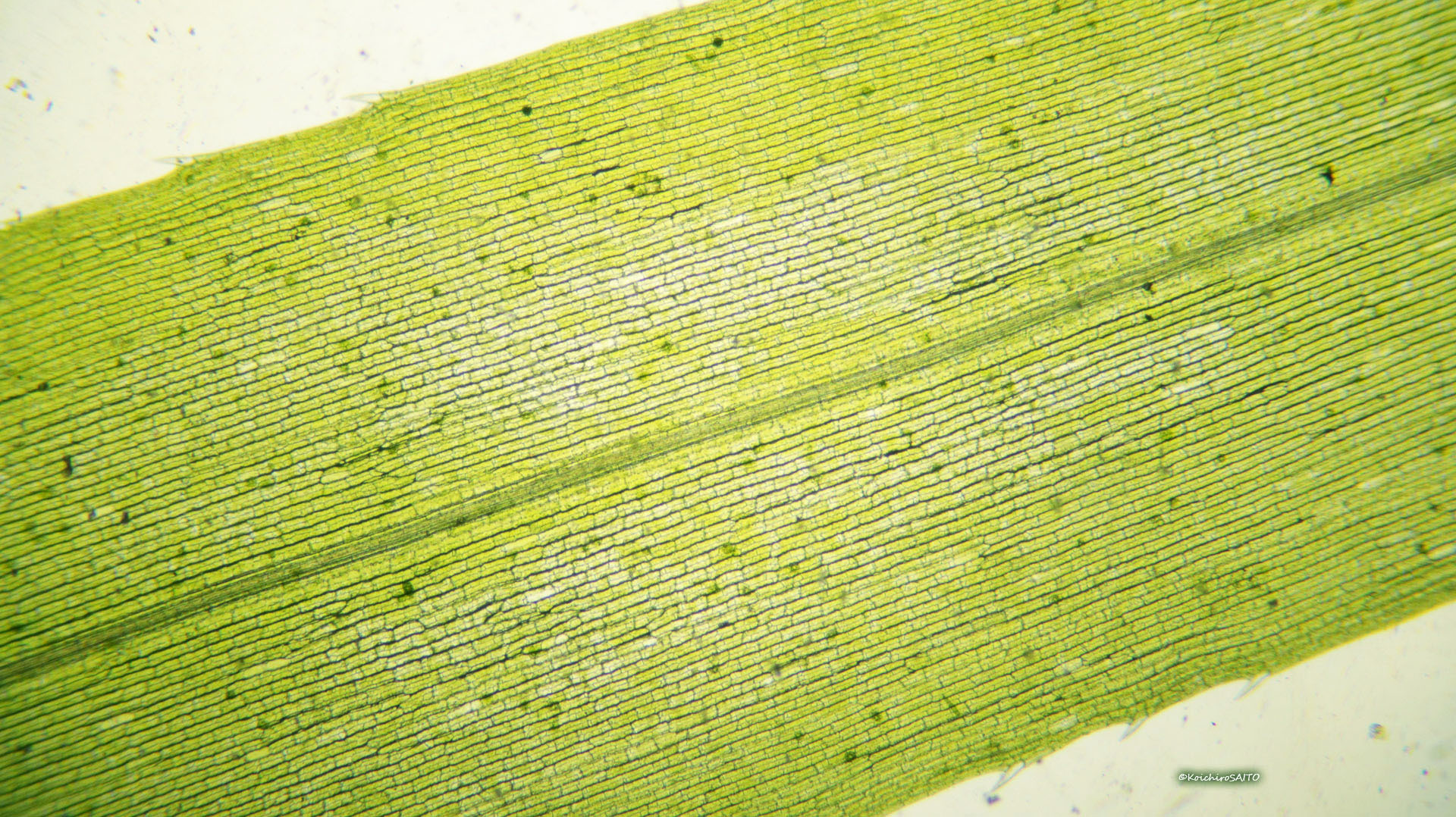

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

オオカナダモ 細胞 大きさ 違い

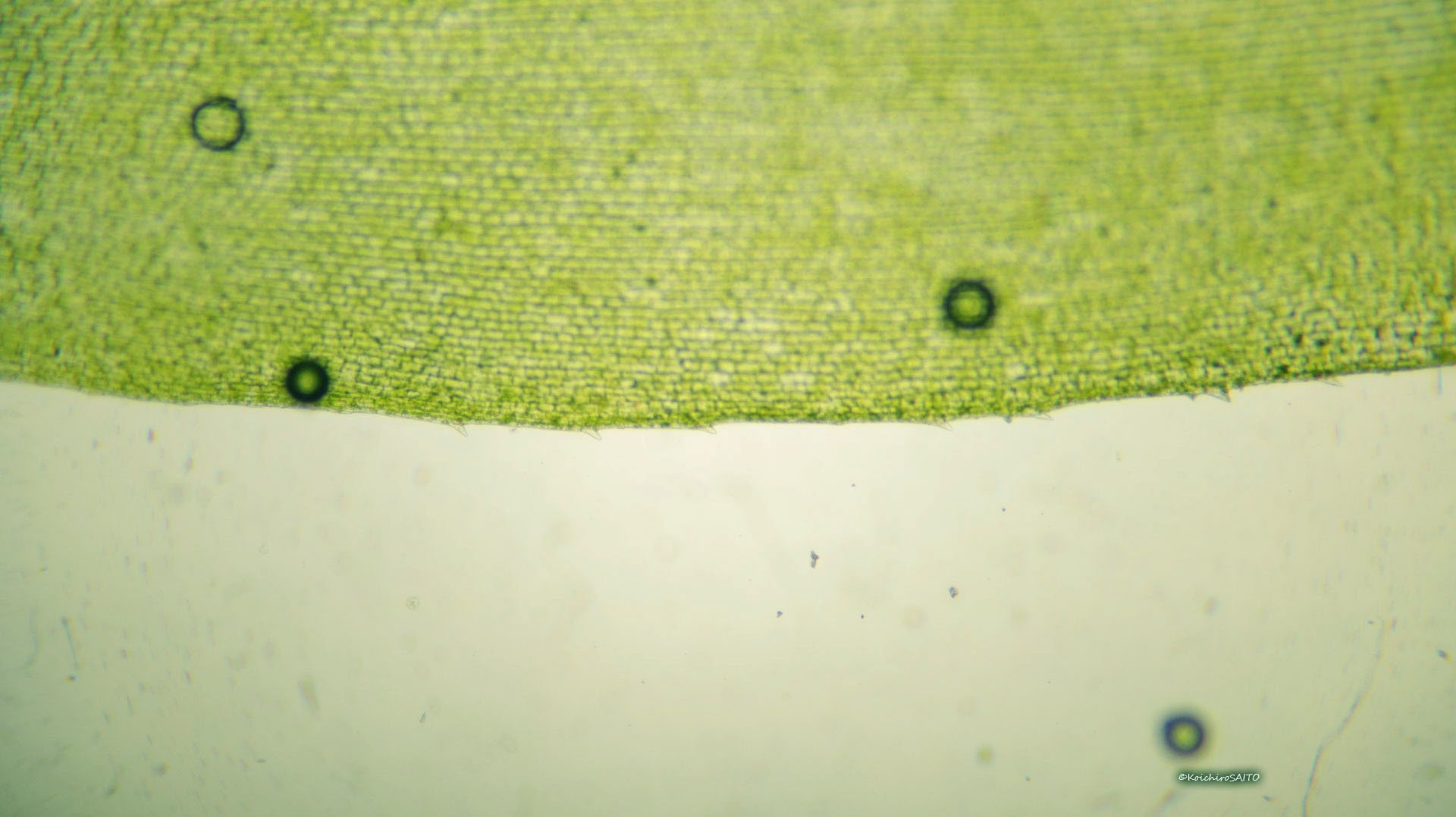

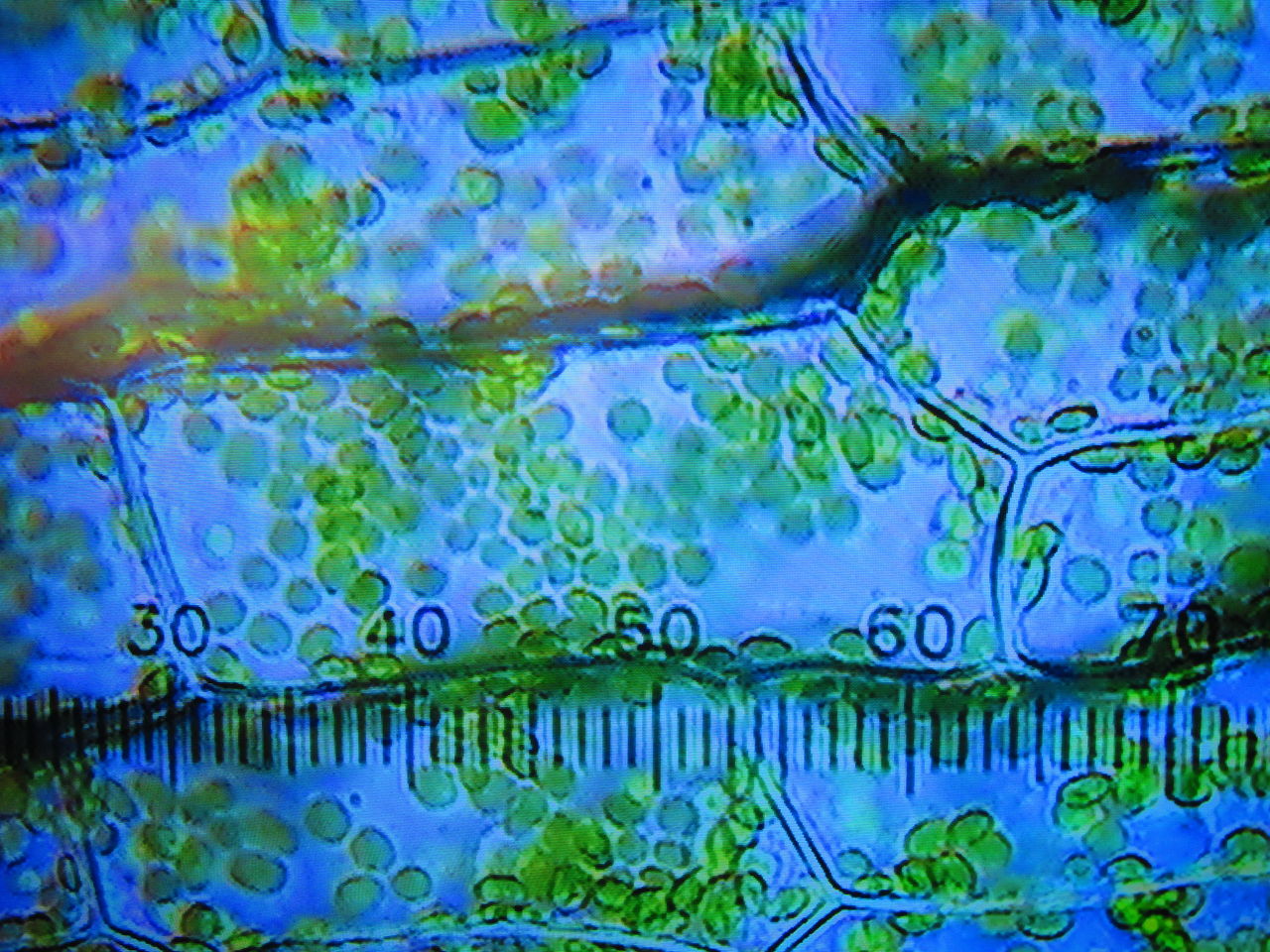

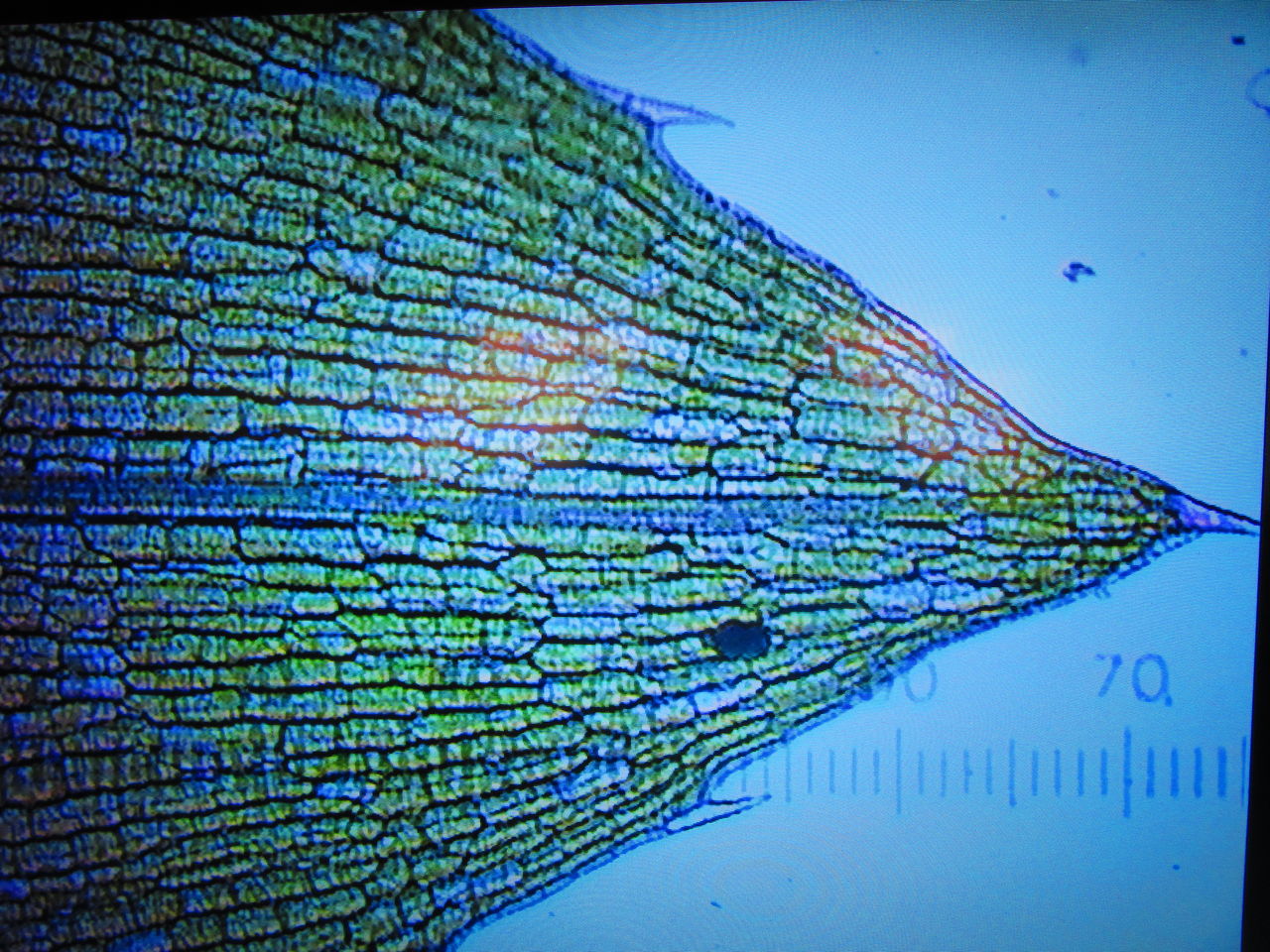

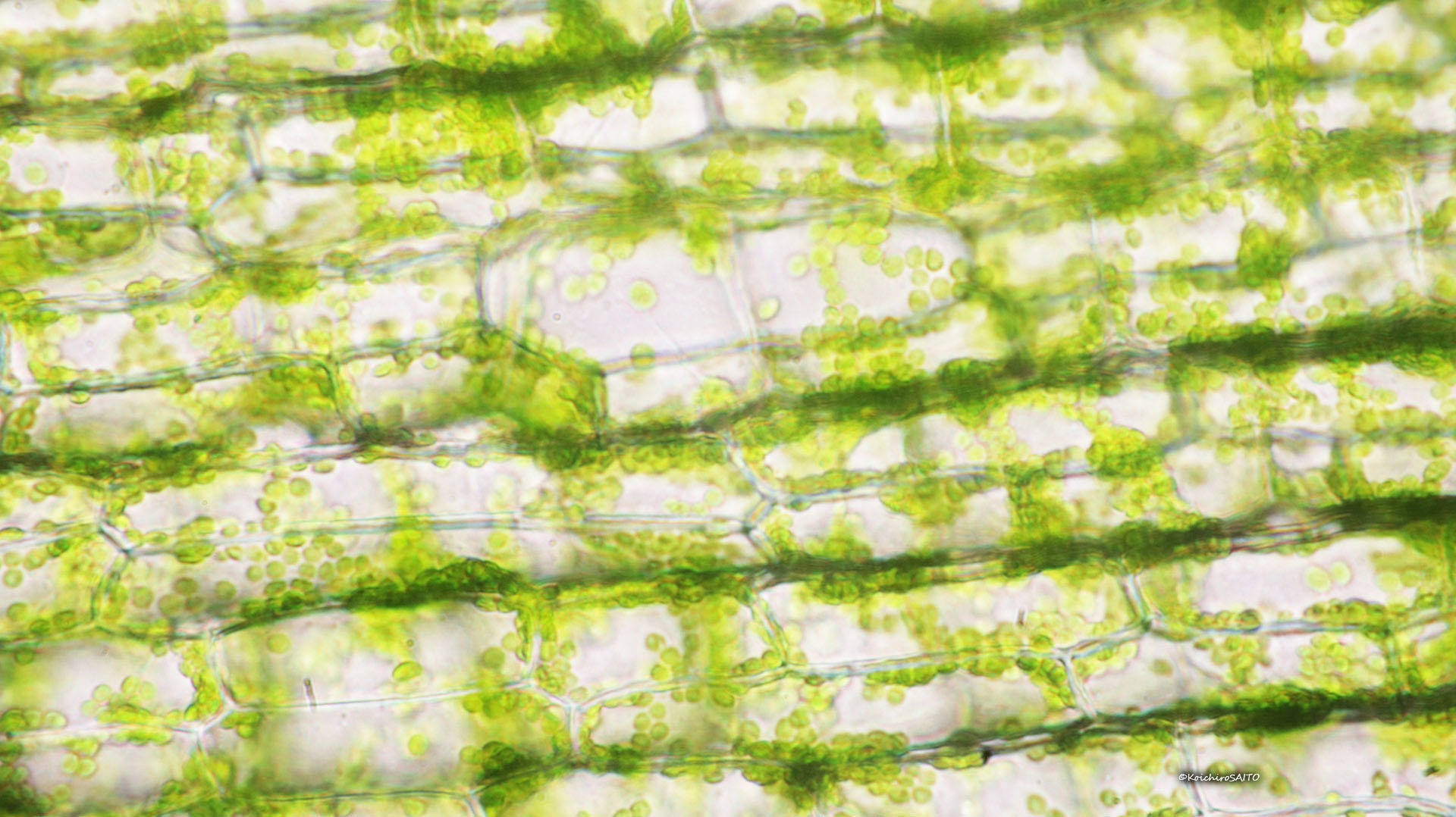

オオカナダモ 細胞 大きさ 違い-オオカナダモの葉には,6種類のタイプの細 胞(葉縁細胞,とげ細胞,通常細胞,異形細胞, 中肋表皮細胞,基部細胞)が観察される(図3 ちゅうろく ~5)。細胞の観察には中肋に近い通常細胞が 適しており,数も最も多い。一方,核の観察に オオカナダモの細胞の形は,長四角に見えたはずです。 ということは,細胞の形は,ほぼ円柱状または立方体と考えられませんか。 そのように推定すれば,体積は求まるのではないでしょうか。 円柱状または立方体のどちらでも,体積にそれ程の替わり

オオカナダモとジャガイモのヨウ素デンプン反応 ふたばのブログ 理科教育と道徳教育を科学する

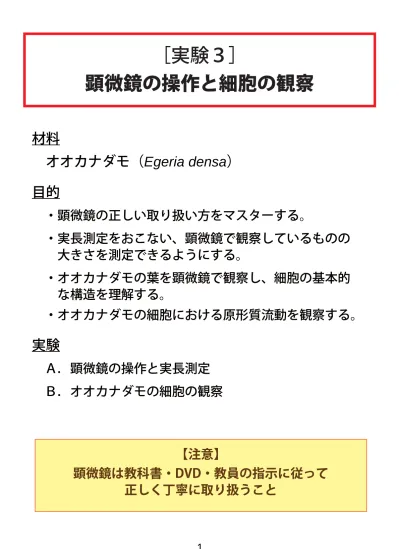

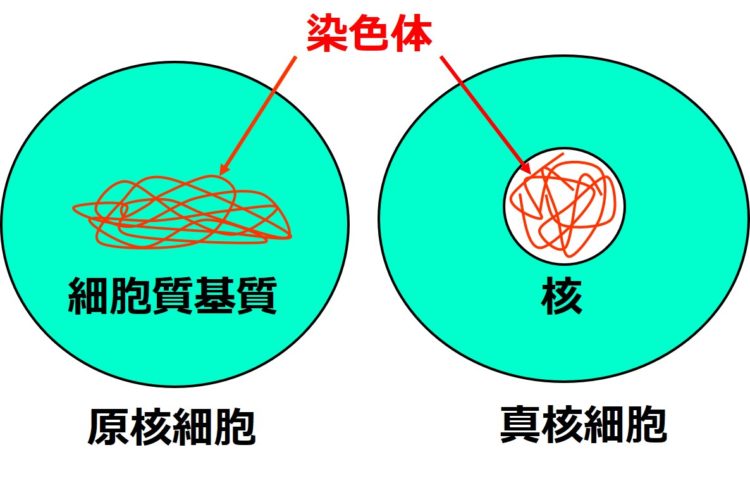

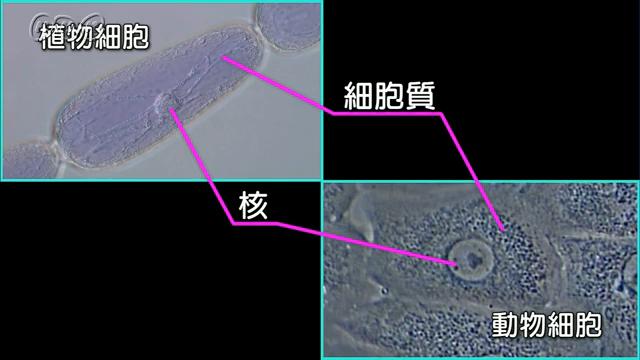

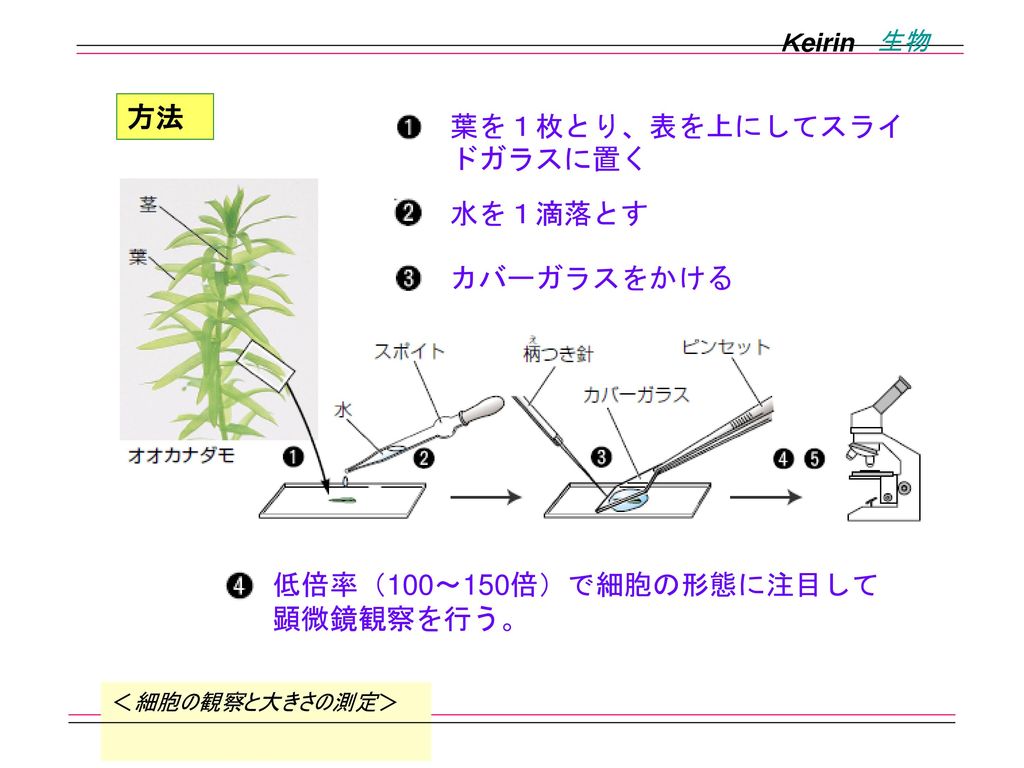

目的+実習:オオカナダモの細胞の観察とスケッチ オオカナダモの葉をとり,カバーガラスをかけて検鏡する。 この違いも、「手を加えてはっきりわかるおもしろさ」を主眼においているわけで す。 こうして考えてみると、私たちは1つのことをやっオオカナダモ 普通4 (偽輪生葉) ㎜から30㎜ 3㎜から6㎜ 鋸歯明瞭 140μ前後 葉のよじれは少なく折れにくい。 雄花は3から4㎝の柄を3個水面に出し、白色花を開く。がく片3、花びら3、おしべ9 コカナダモ 基部3、稀に2、4 10Nhk高校講座 生物基礎 第2回 細胞にみられる共通性と多様性 次に植物、オオカナダモの細胞を見てみましょう。 真核細胞と違い、核があり

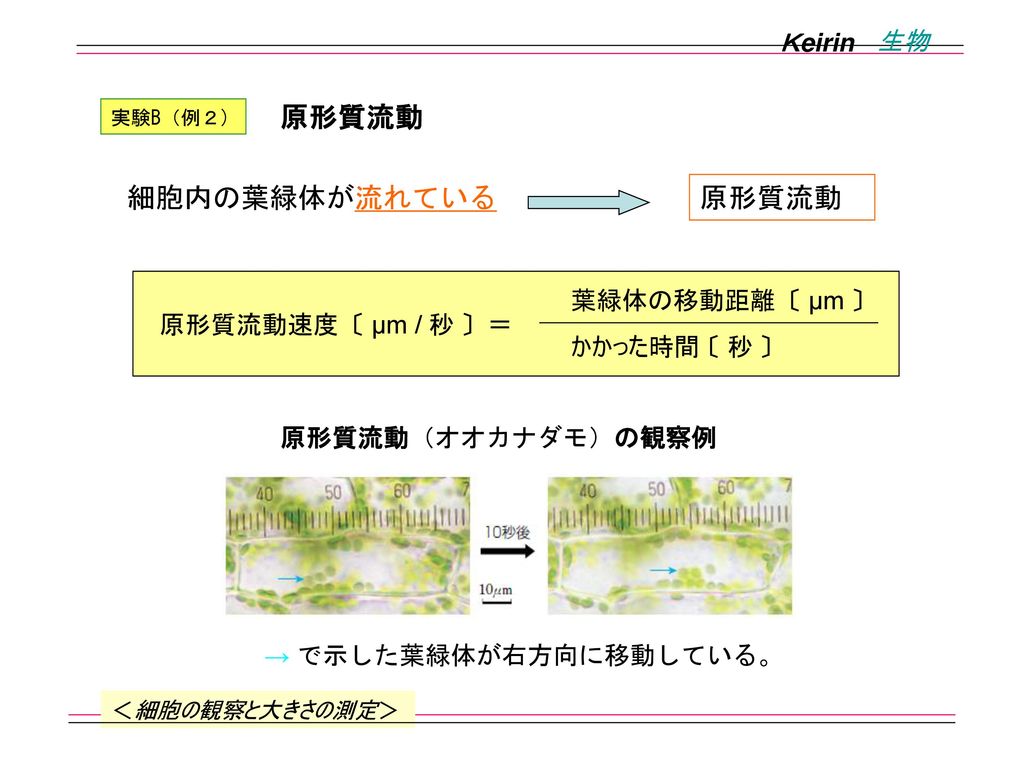

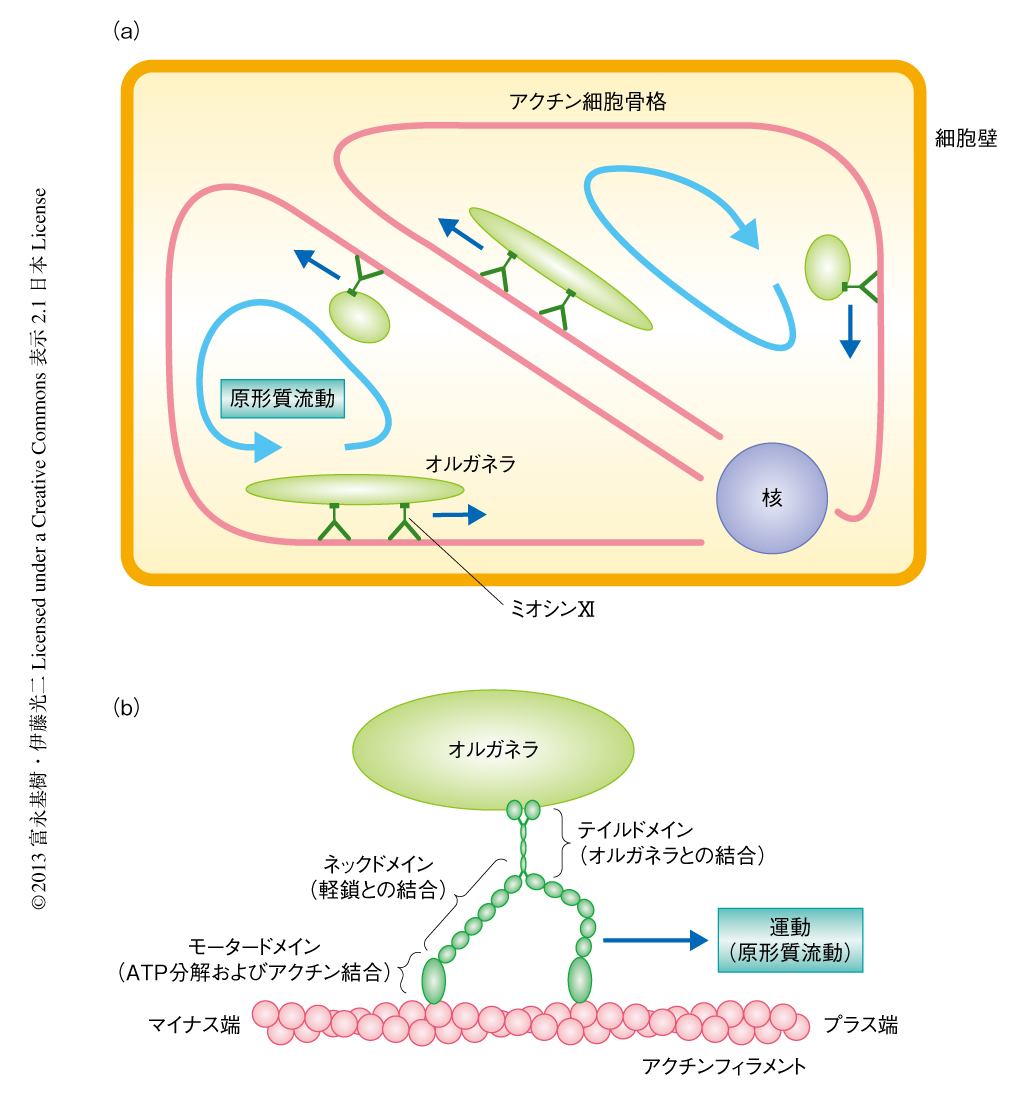

オオカナダモ(大カナダ藻、学名:Egeria densa)は「アナカリス」とも呼ばれる被子植物門 トチカガミ科の沈水植物の一つである。 日本原産のクロモに似て、二回りほど大きい。 長いものは全長1mを超え、茎の上部では分枝する。葉は三輪生から六輪生くらいで、葉身は大きいもので長さ15 SBN1_細胞内の運動スピードが 植物の大きさを決定する? 理科室の窓辺の水槽からオオカナダモを少しちぎって、顕微鏡でのぞいてみてください。 葉緑体のつぶつぶがゆっくりと動いているのが観察できます。 これは 原形質流動 と呼ばれ、植物細胞内で オオカナダモという植物と その細胞を見てみましょう。 すると、細胞内には、 多くの葉緑体が含まれている ことが分かります(下図)。 ②葉緑体の働き 光合成というのは、 光のエネルギーを吸収して、 デンプンなどの有機物を合成する働き のことです。

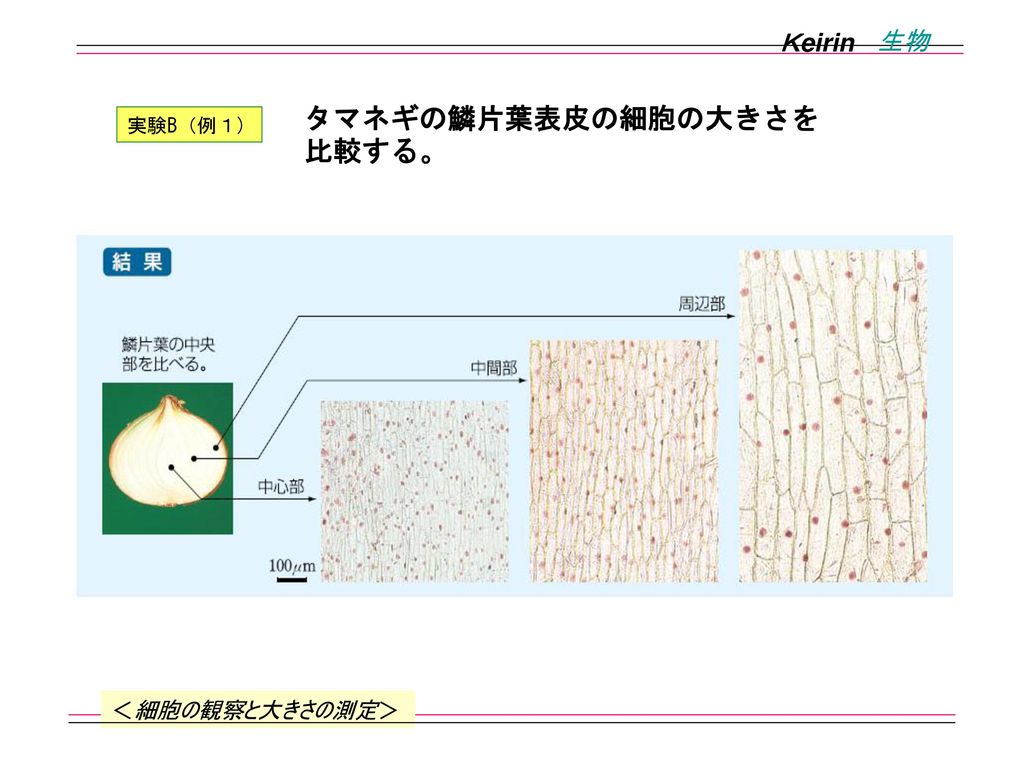

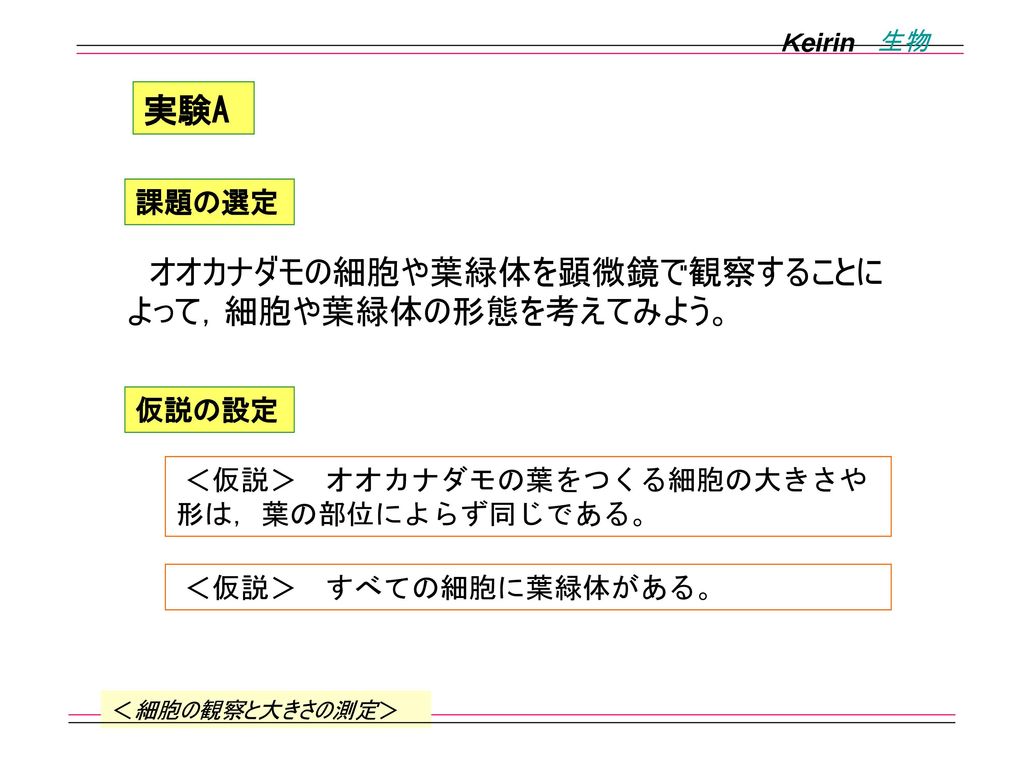

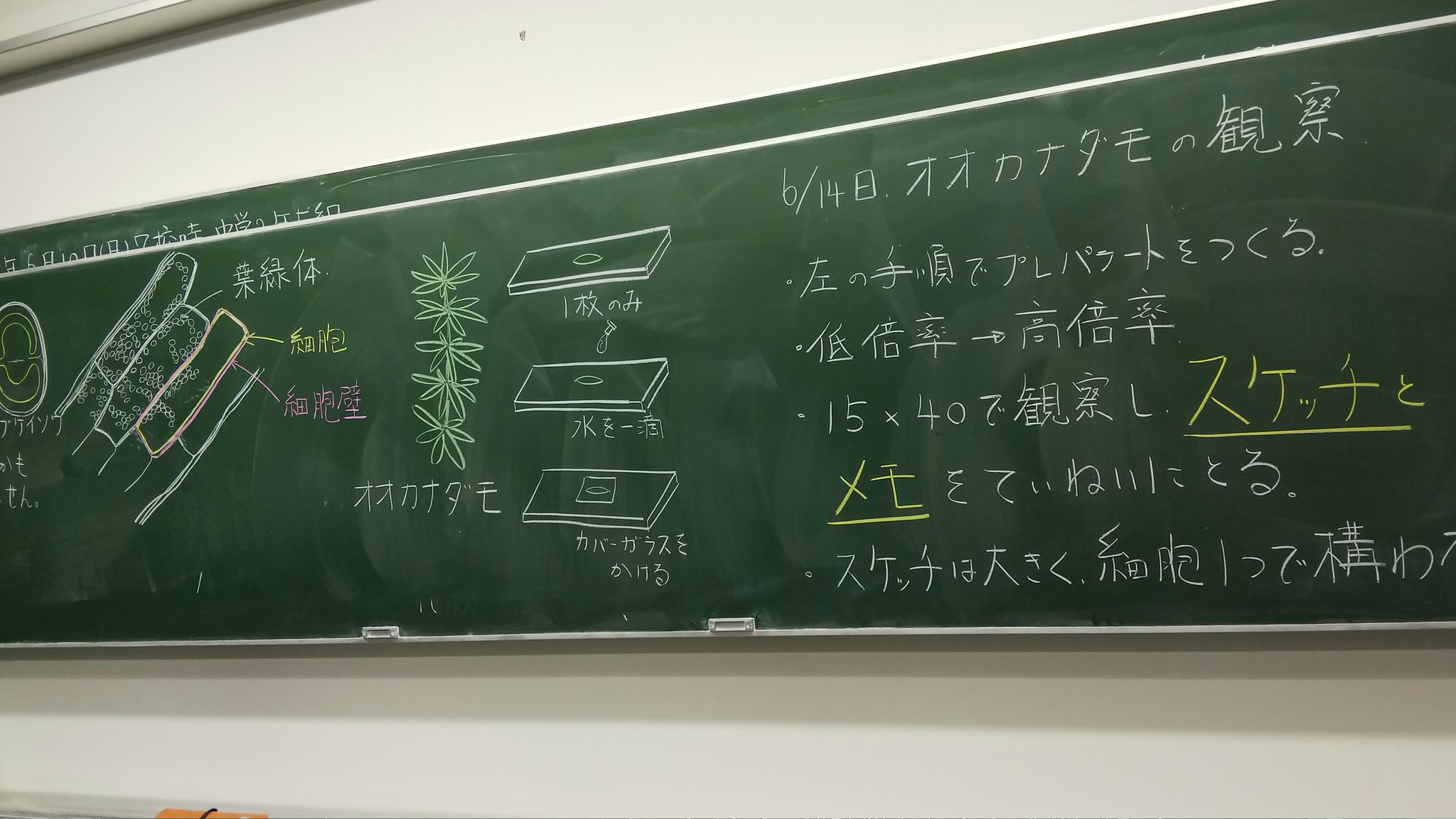

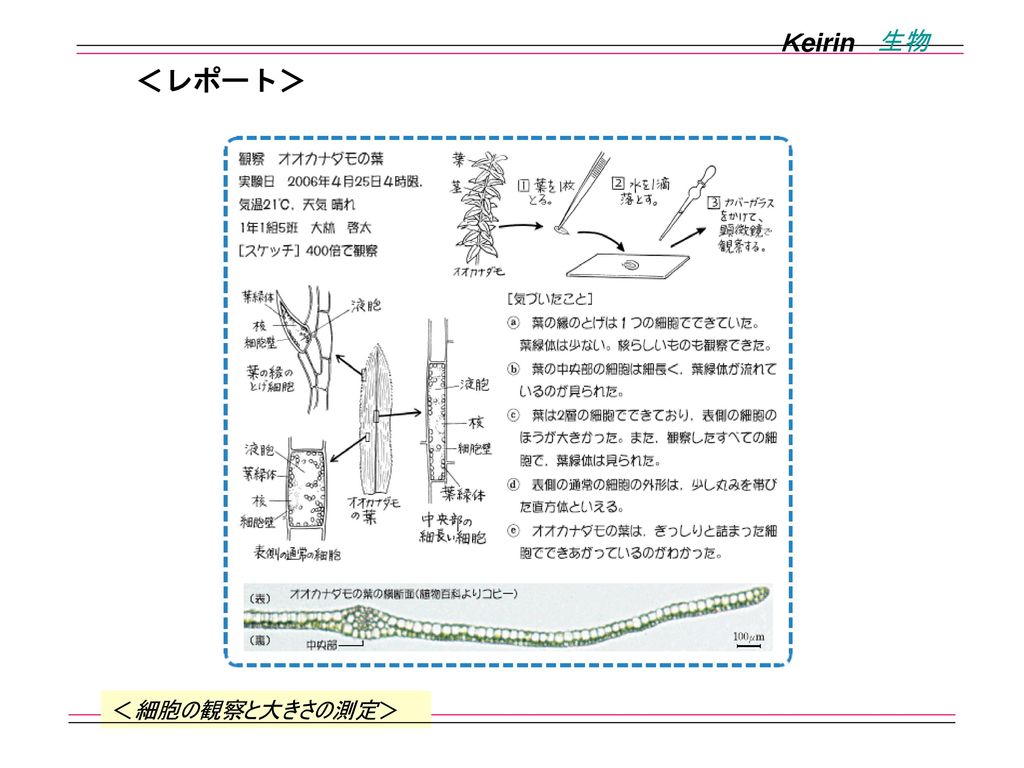

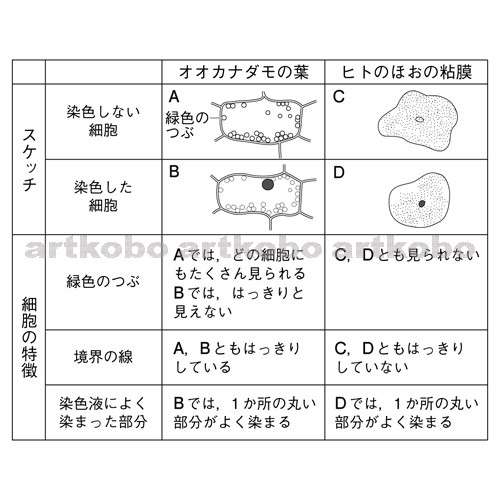

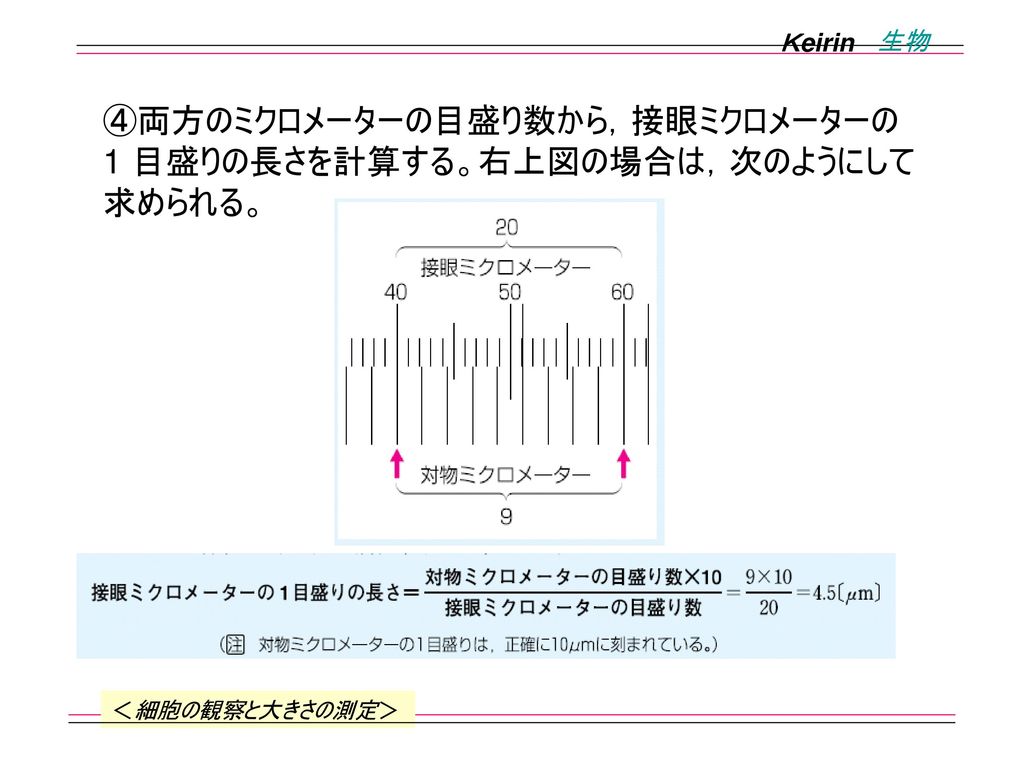

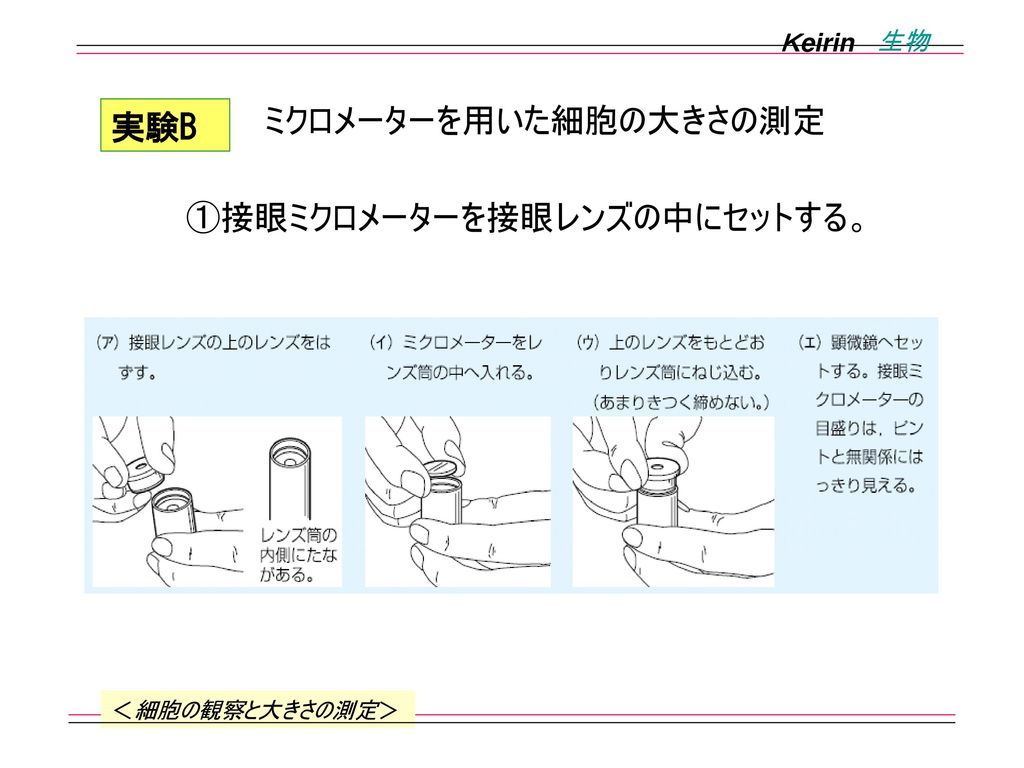

オオカナダモの細胞や葉緑体を顕微鏡で観察することによって,細胞や葉緑体の形態を考えてみよう。 <仮説> すべての細胞に葉緑体がある。 実験A Keirin 生物 <細胞の観察と大きさの測定> 方法 葉を1枚とり、表を上にしてスライドガラスに置く 水を1滴細胞の学習は,植物(タマネギの鱗茎葉/オオカナ ダモの葉)と動物(口腔上皮の粘膜)の細胞を材料に して「どのようなつくりをしているか」(1 社),「ど・オオカナダモ(またはコカナダモ)の入手方法 ペットショップ等で購入する。「アナカリス」の名前で売られて いる。実験室に置いている高校が多いので,近隣の高校から分けて もらってもよい。 1束150円前後 オオカナダモの葉の細胞は2層になって

オオカナダモの葉の細胞 みっつーの理科室からのひとり言

中学理科 細胞のつくりの要点まとめノート デルココ

オオカナダモ 明石市1984.9. 全体に密生しているのはマツモ 32.オオカナダモ アルゼンチン原産の帰化植物で、日本には大正時代、生理実験用に導入されたと言われる。1970年ごろから、各地にはびこり、注目されるようになった。フックが細胞を発見したことについて解説した動画(NHK for School) 生命 15 オオカナダモの葉緑体の動き 動画 オオカナダモの細胞質流動の動画 生命 18 つながる学び フラッシュカード 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 生命 23 デンプンの・オオカナダモ オオカナダモの葉の細胞は2層になっているため, とても観察しやすい。表側の細胞はやや大きく,裏側 の細胞は細長く小さい。 被子植物門トチカガミ科の沈水植物(2n=46) 南アメリカ原産。日本には雄株のみ存在する。葉は

オオカナダモを使った実験 神戸の自然シリーズ14 神戸の水生植物 オオカナダモは理科の実験 観察材料としてよく使われる植物です ここではオオカナダモ を使った細胞の観察を中心に その方法やポイント あるいは実際の観察例を紹介しましょう

原核細胞と真核細胞 せいぶつ農国

植物の生活と種類 維管束と葉脈の違い 植物の生活と種類 紅葉しても光合成は行われるか 植物の生活と種類 植物の器官に果実は入るか? 植物の生活と種類 オオカナダモを使った光合成の実験でのbtb溶液の色,個々の細胞を大きくするとい う方法をとっ てきた. 動物で は10μm 程度の細胞が多いの に比し,植物で は 細胞の長軸が100μm に達するのは珍しい ことではな い .車軸藻の円筒状の節間細胞は生育条件に よっ ては 長さがcm , 直径が1mm に もなる.山本 SBN1_細胞内の運動スピードが 植物の大きさを決定する? 13年11月26日 10 0 理科室の窓辺の水槽からオオカナダモを少しちぎって、顕微鏡でのぞいてみてください。 葉緑体のつぶつぶがゆっくりと動いているのが観察できます。 これは 原形質流動 と

Download 上オオカナダモ Images For Free

授業紹介 1年生生物基礎 細胞の観察 島根県立松江南高等学校

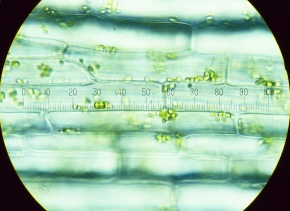

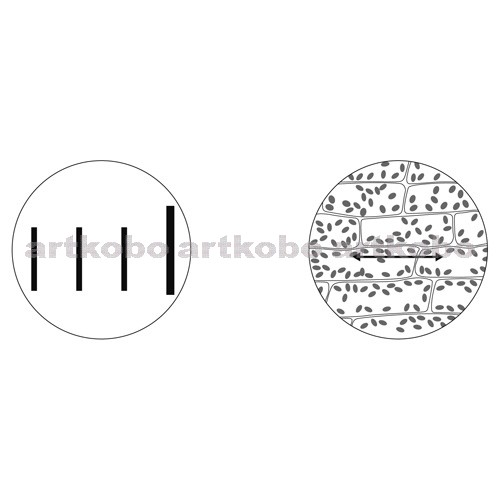

植物の葉 第2回の講義では植物の器官や組織を概観したあと、植物の葉の構造的な成り立ちとその機能について解説しました。 今回の講義に寄せられたレポートとそれに対するコメントを以下に示します。 Q:孔辺細胞にはなぜ葉緑体があるのか考える③ 顕微鏡で,内皮細胞の中に共生しているラン藻を観察,スケッチする(写真7)。 留意点 ・ ミクロメーターや顕微鏡投影装置を用いて,ラン藻の細胞と真核生物(オオカナダモなど)の葉緑体の大きさを比較させる。 オオカナダモの葉は2層になっていて、微調節ネジでわずかに調節して、焦点を葉の表か裏に合わせることができます。 細胞の長径を測定する。 ミクロメーターを使用して、オオカナダモの細胞の長さを測定します。 たくさんある細胞の内、1つを選びます。

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

オオカナダモの葉の細胞 みっつーの理科室からのひとり言

1 タマネギの表皮細胞の観察 2 口腔上皮細胞の観察 3 オオカナダモの細胞の観察 顕微鏡の使い方と細胞の観察テキスト 鈴木雅大 顕微鏡の使い方と細胞の観察テキスト(pdfファイル) *鈴木が3時間の実習(大学1年生(文学部)対象)で使っていた

オオカナダモの原形質流動 Youtube

平成30年度土曜補習 第3講 西高live 最新情報 上田西高等学校オフィシャルサイト

生徒の活動や行事の様子 石川県立松任高等学校webページ

オオカナダモ 原形質流動 葉の裏 倍率400 B 3 写真素材 ストックフォトのアフロ

オオカナダモとヒトの頬の内側の細胞の特徴をそれぞれ教えてください Clearnote

高校生物

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質流動の観察 オオカナダモ

高校生物基礎 ミクロメーターの計算問題の解き方を解説 高校生物の学び舎

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

観察16 光合成 ブドウ糖からのつくり変え 1年理科 生物 Takaの授業記録12

6 14 微生物の観察 その1 原形質流動 Takakura Science

藤岡市立北中学校

葉緑体 細胞 スケッチ Trithucworld Com

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

顕微鏡で観察した葉の細胞の大きさについて 葉の表の細胞のほうが裏の細胞 Yahoo 知恵袋

オオカナダモ細胞の大きさ測定の写真を見る Corvet Photo Agency

細胞の観察 1 生物実験室 生物同好会

中2生物 細胞のつくり 中学理科 ポイントまとめと整理

生物と細胞 10min ボックス 理科2分野 Nhk For School

顕微鏡の操作と細胞の観察 基礎生命科学実験 生命科学実験 東京大学 教養学部 実験概要

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

原核細胞と真核細胞 せいぶつ農国

Kelas 8 Catatan Tentang 中二 Clearnote

見えないものでも見えるようにする生物学 生命科学部応用植物科学科 佐野 俊夫 教授 法政大学

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

葉緑体

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

オオカナダモを使った実験 神戸の自然シリーズ14 神戸の水生植物 オオカナダモは理科の実験 観察材料としてよく使われる植物です ここではオオカナダモ を使った細胞の観察を中心に その方法やポイント あるいは実際の観察例を紹介しましょう

生物と細胞 10min ボックス 理科2分野 Nhk For School

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

生物と細胞 10min ボックス 理科2分野 Nhk For School

顕微鏡

生物基礎 第1章 生物の特徴 細胞 高校生物をまとめてみる

オオカナダモを光学顕微鏡で観察してスケッチしたらしいです Clearnote

ネンジュモ オオカナダモ 詳細 なんとなく実験しています

1

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

理科教師とらふずく 過去の観察と板書 オオカナダモの観察 T Co qijmg7ab Twitter

19 年度 愛媛県立西条高等学校 全日制

オオカナダモの葉の細胞の観察

1

植物の成長促進原理 解明へ 早稲田大学

Sbn1 細胞内の運動スピードが 植物の大きさを決定する リバネス

オオカナダモの葉 裏 の原形質流動 Youtube

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

オオカナダモ 葉 表裏 細胞大きさ 何故 Ssolaki

細胞の観察 1 生物実験室 生物同好会

オオカナダモ 葉の細胞 光をあてたもの 写真素材 ストックフォト Nnp Photo Library

原形質流動は植物の大きさの決定因子である ライフサイエンス 新着論文レビュー

中2理科ワークシート 単元2動物の生活と生物の進化 生物分野

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

オオカナダモ 細胞 大きさ Mm オオカナダモ 細胞 大きさ Mm

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

オオカナダモ 細胞 大きさ Mm オオカナダモ 細胞 大きさ Mm

北の大地の教師の卵 理科の研修に行ってきた

オオカナダモ 細胞 大きさ Mm オオカナダモ 細胞 大きさ Mm

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

Web教材イラスト図版工房 理 14 富山 問 01 01

Egeria Corvet Photo Agency

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

平成30年度土曜補習 第3講 西高live 最新情報 上田西高等学校オフィシャルサイト

観察3オオカナダモの細胞 3年理科 生物 Takaの授業記録04

小さな光る粒 オオカナダモ

オオカナダモとジャガイモのヨウ素デンプン反応 ふたばのブログ 理科教育と道徳教育を科学する

オオカナダモの葉の細胞の観察

オオカナダモの表と裏の細胞の違いで大きさと葉緑体の違い以外で何かありますか Yahoo 知恵袋

暗視野照明によるオオカナダモの原形質流動 顕微鏡 Cyclosis Cytoplasmic Streaming In Plant Cells Egeria Densa Youtube

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

2年生 生物実験観察 L 愛農学園オフィシャルブログ 08

Www2 City Neyagawa Osaka Jp

オオカナダモを光学顕微鏡で観察してスケッチしたらしいです Clearnote

小さな光る粒 オオカナダモ

オオカナダモの細胞の特徴を教えて下さい オオカナダモは Yahoo 知恵袋

イシクラゲとオオカナダモの細胞の特徴 ちがい 葉緑体の大きさについて教 Yahoo 知恵袋

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

2

平成30年度土曜補習 第3講 西高live 最新情報 上田西高等学校オフィシャルサイト

Web教材イラスト図版工房 理 11 国立高専 問 02 01

細胞と体の成長 顕微鏡観察はこれでばっちり 8 9 オオカナダモは2層の細胞でできている オオカナダモの葉をピントをずらしながら観察してみました 小さな細胞の層 大きな細胞の層 顕微鏡のピントが合う範囲が一定であることをよく理解していると

平成30年度土曜補習 第3講 西高live 最新情報 上田西高等学校オフィシャルサイト

観察3オオカナダモの細胞 3年理科 生物 Takaの授業記録04

オオカナダモを使った実験 神戸の自然シリーズ14 神戸の水生植物 オオカナダモは理科の実験 観察材料としてよく使われる植物です ここではオオカナダモ を使った細胞の観察を中心に その方法やポイント あるいは実際の観察例を紹介しましょう

理科教師とらふずく 過去の観察と板書 オオカナダモの観察 T Co qijmg7ab Twitter

オオカナダモ 細胞 大きさ Mm オオカナダモ 細胞 大きさ Mm

3年3組 細胞の観察 19 11 11

授業紹介 1年生 細胞を観察 島根県立松江南高等学校

オオカナダモの葉の細胞の観察

高校生物

オオカナダモを使った実験 神戸の自然シリーズ14 神戸の水生植物 オオカナダモは理科の実験 観察材料としてよく使われる植物です ここではオオカナダモ を使った細胞の観察を中心に その方法やポイント あるいは実際の観察例を紹介しましょう

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

中2理科です 理科とはあまり関係ないのですが このタマネギの Yahoo 知恵袋

0 件のコメント:

コメントを投稿